在全球化的浪潮中,中国企业正以前所未有的速度走向世界舞台。伴随着业务的迅猛发展,越来越多的企业已深刻意识到,语言不再只是沟通的工具,而是链接世界、赢得市场的关键桥梁。然而,在布局海外多语言市场的过程中,一个看似基础却至关重要的战略抉择正困扰着众多企业——在面向国际市场时,究竟应以中文还是英文作为翻译产品服务相关内容的源语言?这一选择的背后,实则牵动着企业在产品策略、质量管理、传播效率及成本控制等多个层面的复杂平衡。

中译外的优势

中文作为我们的母语与主要工作语言,使用中文撰写原文并进行外语翻译似乎理所当然。事实上,“中译外”确实一些显而易见的优势:

- 翻译成本低:从语言学角度看,中文的信息密度较高,表达相同含义的内容时,中文字数通常比英文更少;此外,中译外使用的是具备外语能力的中文译员,其单价往往低于英译外所使用的母语译员。因此更少的字数叠加更低的单价使得中译外的方式通常可以实现降低翻译成本的目的。

- 译文忠实度高:相较于英译外需要先将中文转译为英文再进行二次翻译的方式,中译外直接以中文作为原文,可以避免中英文转换过程中可能出现的信息丢失和错位,使得译文可以更贴近中文原文的意思。

- 沟通管理效率高:使用中文译员可以确保与译员之间可以直接进行中文沟通,且通常工作时间同步不会存在时差,特别是对于目标语言多、翻译量大的业务场景来说,中译外能够保证较高的工作效率。

虽然中文是全球作为第一语言使用人数最多的语种,但在第二语言的使用者数量上远远落后于英语,在全球范围内的影响力存在明显差异

英译外才是最佳实践?

虽然对于很多国内初涉业务国际化的公司来说,中译外是常见的翻译管理策略,但从全球化运营与长期发展角度来看,“英译外”往往被视为更成熟、更具可持续性的翻译管理模式。这是因为:

- 综合成本更低:若翻译业务的目标语言是使用广泛的大语种(如西班牙语、法语等),由于全球范围内译员资源丰富、市场竞争充分,使用母语译员可能出现接近甚至低于使用国内译员的情况;另一方面,在一些比较冷门的语种上,由于国内译员资源的稀缺甚至空白,中译外不但价格高企甚至可能无法实现。此外,从审校的角度来看,因内部或外部母语审校人员难以直接对照中文原文进行验证和讨论,这同样会显著增加隐性的翻译管理成本。

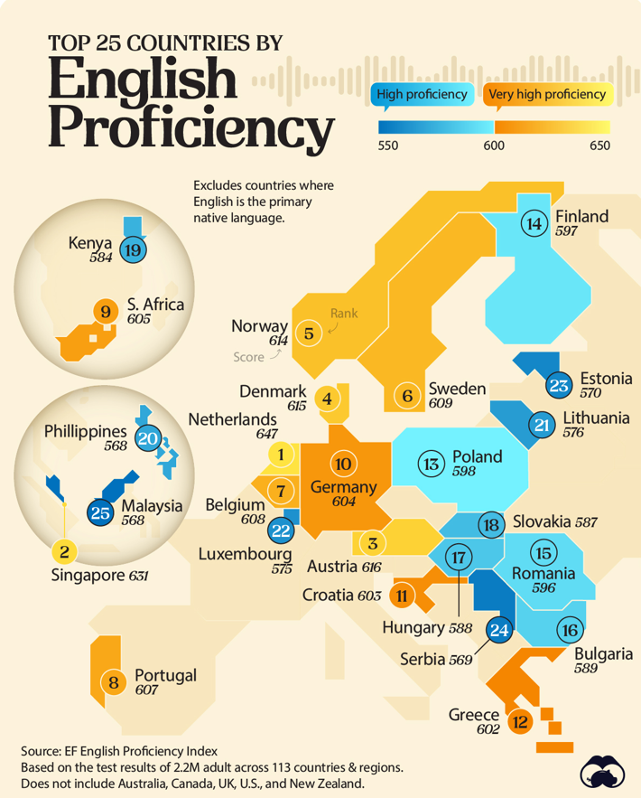

- 可扩展性更佳:由于英语作为世界语言在全球的充分普及,几乎任何语言都可以找到大量英语熟练的母语译员,这不仅使企业能够更快地以更低成本扩展至新语种,也能在突发大规模交付需求时确保稳定的生产输出能力。

- 质量优势明显:英语从词汇、语法和语言习惯上与许多欧洲语言存在很深的历史渊源,同时相较于中文,英语中的单复数、时态、冠词等属性能消除很多中文原文中可能存在的歧义,保证英译外的过程中目标译文质量更为稳定一致。

- 产品国际化的终极要求:对于国内的企业来说,中文原文对应的是从功能设计、操作场景、使用习惯等等方面都是完全面向国内用户的本地化版本。而只有在开发国际化产品版本的过程中,这些问题才会通过国际化的开发流程进行优化,因此通过国际化优化定稿之后的英文原文进行翻译可以使得译文能够更好地适配国际市场。

结语

在全球化的进程中,语言不仅是沟通的工具,更是品牌跨越文化边界的战略资产。对于国内企业来说,尽管中译外能够在早期阶段带来一定的成本与管理便利,但从长期视角来看,英译外才是企业实现高质量国际化的必经之路。以英文为源语言,企业不仅能更高效地连接全球语言资源,建立统一、可扩展的多语言内容管理体系,还能确保译文在语义、风格与文化层面全面对齐国际市场标准。英译外不是一种简单的翻译策略,而是一种面向全球竞争的管理思维——它让语言可以成为企业品牌真正“走出去”的原生驱动力。